デザインの印象を大きく左右するのが「文字組み」。どんなに素敵な写真や配色を使っても、文字が詰め詰めだったりバラバラだったりすると全体のバランスが悪く見えてしまいます。逆に、基本をおさえた文字組みをするだけで、驚くほどデザインは整うんです。今回は、Illustratorの「文字パネル」で文字サイズやカーニング、「段落パネル」で行揃えや行間、段落前後の余白を整える方法、そして「OpenTypeパネル」を使った合字や数字スタイルの切り替えなど、基本の設定をしっかり押さえて、美しく整った文字組みを作るポイントをご紹介します。

「文字パネル」で整える基本設定

行間(行送り)の設定

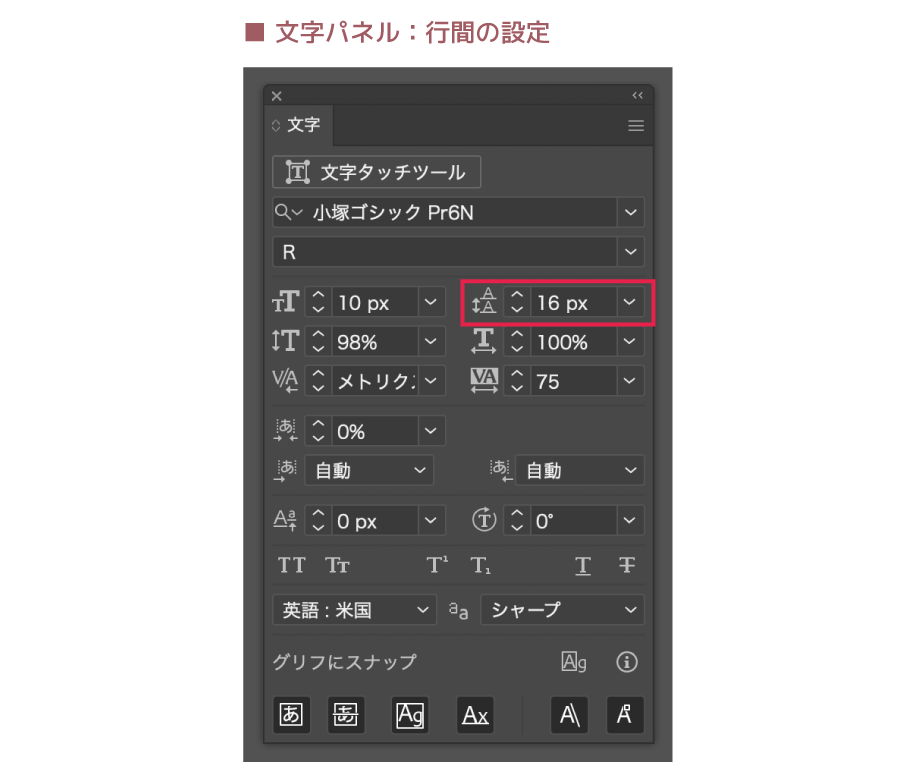

まずは上部メニューの「ウィンドウ」から「書式」→「文字」を選択して文字パネルを表示します。

文字パネルは、文字サイズやカーニング(文字間)、行送りなどを細かく調整できる場所。特に大事な「行送り」の設定をしていきます。

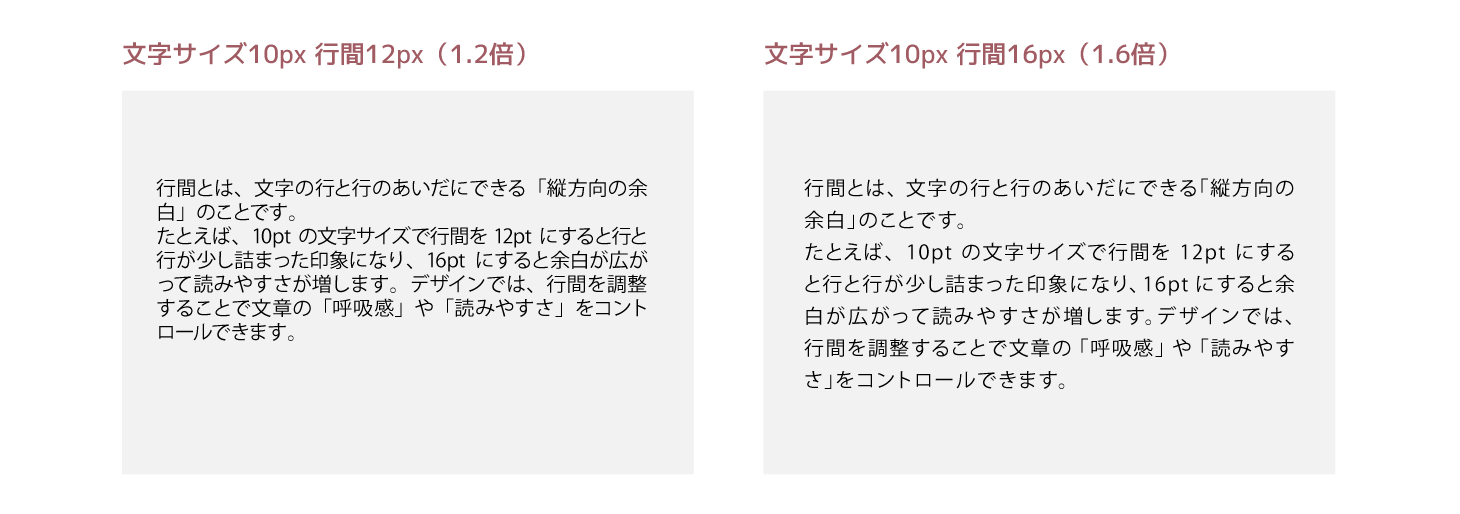

行間は文字サイズに対して約1.4倍〜1.6倍を目安に設定すると、読みやすさが格段にアップします。文字サイズが 10pt の場合、行間(行送り)は14pt 〜16pt が目安です。行間が狭すぎると文字が詰まり窮屈な印象になり、逆に広すぎると文章のまとまりが崩れてしまいます。デザイン全体のバランスや文章量に応じて微調整することが大切です。

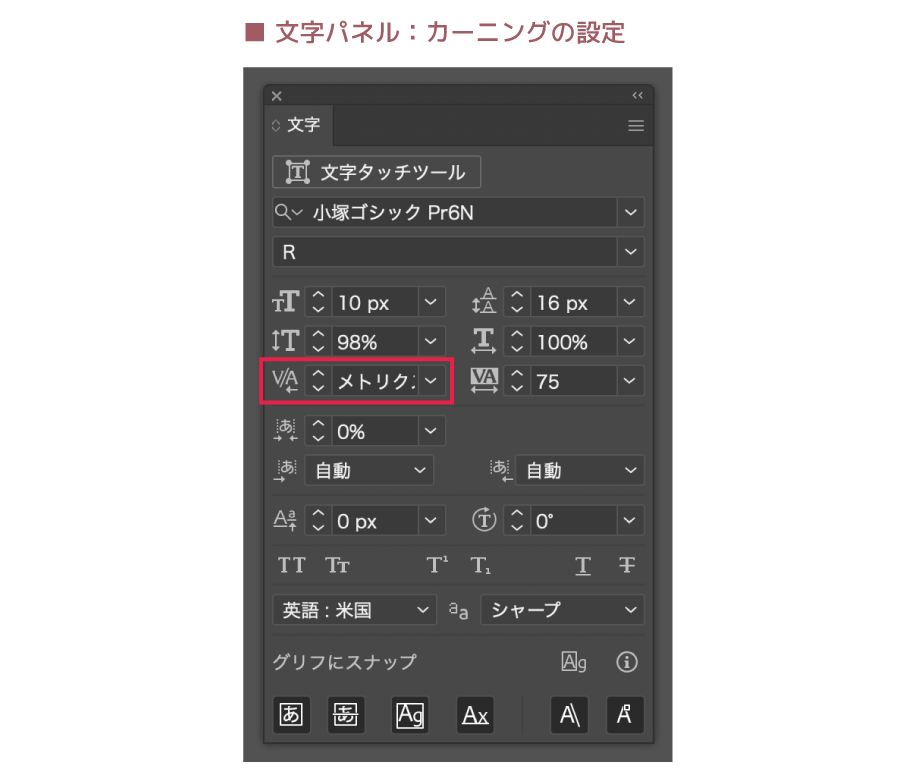

カーニングの設定

カーニング設定とは、特定の隣り合う2文字の間隔(字間)を調整する機能です。文字の形状によって間隔にバラつきが生じることがあり、カーニングによりその隙間を均等にし、見た目の美しさや文章の読みやすさを向上させます。カーニング(文字間の詰め調整)は「メトリクス」に設定しましょう。

「メトリクス」とは?

カーニングの「メトリクス」は、フォントデザイナーがその書体専用に調整した文字間の情報を読み取って適用する方法です。つまり、そのフォントが持つ“正しい文字間”を尊重して組むことができるので、きちんと作られたフォントであれば基本的には「メトリクス」を選べば問題ありません。特に有名な商用フォントや日本語フォントでは、メトリクスの設定が安定しており、安心して使えるのが特徴です。

「オプティカル」とは?

カーニングの「オプティカル」は、Illustratorが文字の形を自動的に解析して間隔を調整する方法です。フォントによってはメトリクス情報が十分でない場合(フリーフォントや海外製の安価なフォントなど)もあるため、そうした場合には「オプティカル」を選ぶと見た目が自然に整いやすくなります。

基本はメトリクスを選び、フォントによって違和感がある場合はオプティカルを試してみてください。

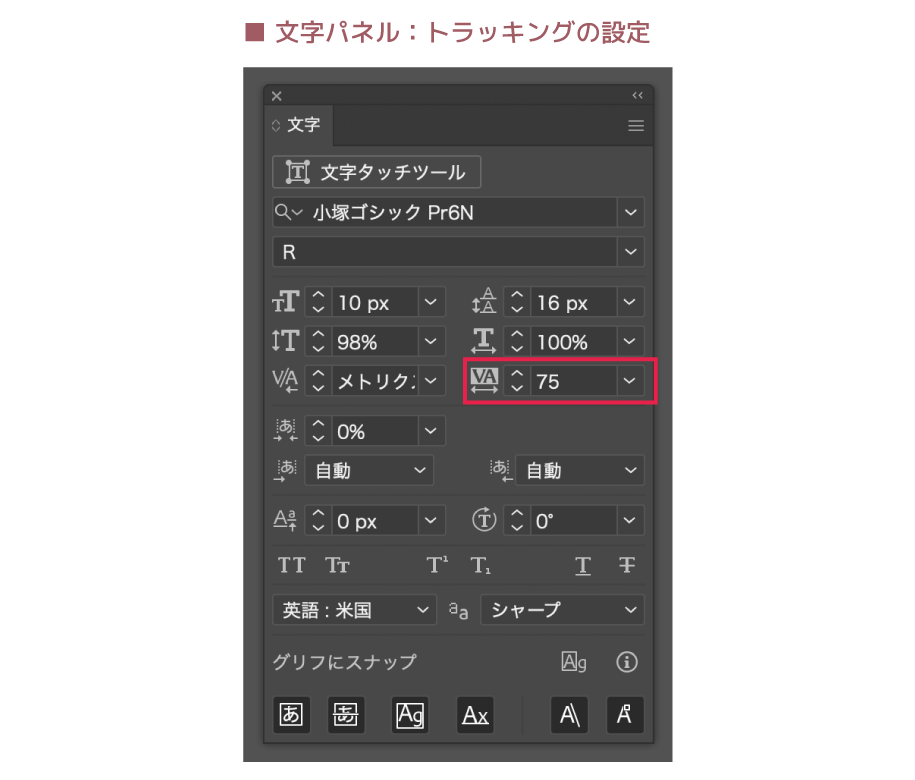

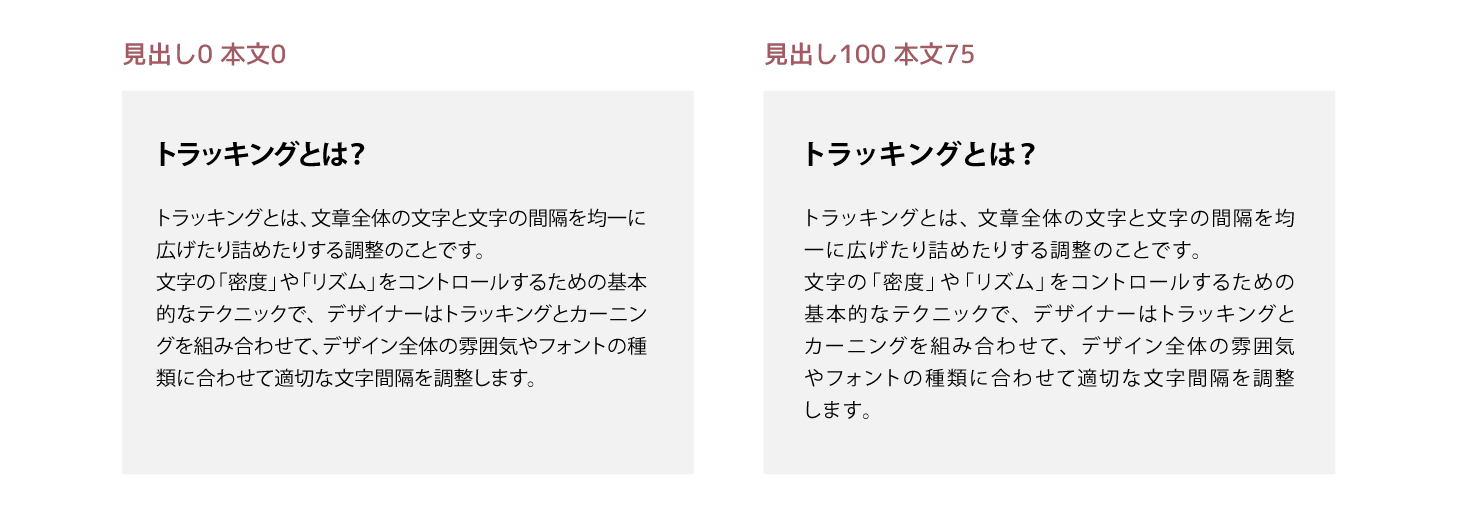

トラッキングで全体の字間を微調整して整える

トラッキング設定は、選択したテキストブロック全体の文字間隔を均一に広げたり縮めたりする機能です。

文字組みを整えるとき、個々の文字のカーニングだけでなく、文章全体の字間を微調整する「トラッキング」も重要です。トラッキングを使うことで、行全体の密度やリズムを均一に整えられ、文章の見た目がぐっとスッキリします。

たとえば、見出しやキャッチコピーなど、文字数が少ない部分では少し字間を広めにすると読みやすく、余白とのバランスも取りやすくなります。逆に本文など長文では、字間を少し詰めることで文章がだらだらせず、まとまりのある印象になります。

トラッキングはほんの数ポイント単位で調整するだけでも、全体の印象が大きく変わるので、文字組みを整える際には必ず意識したいテクニックです。

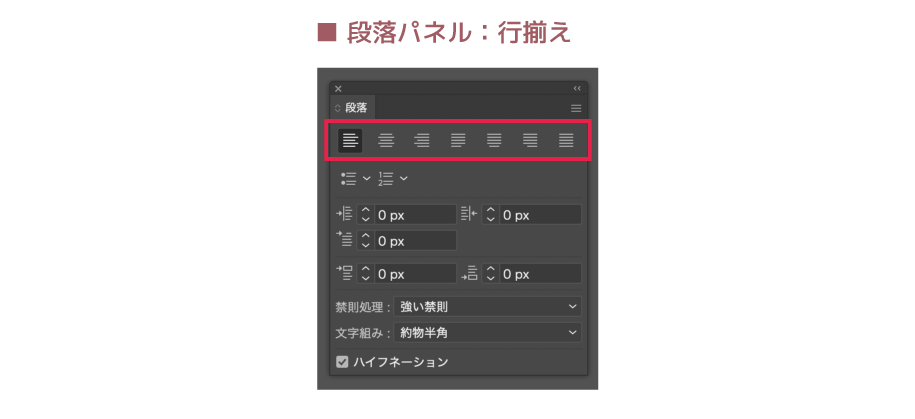

「段落パネル」で文章のまとまりを美しく

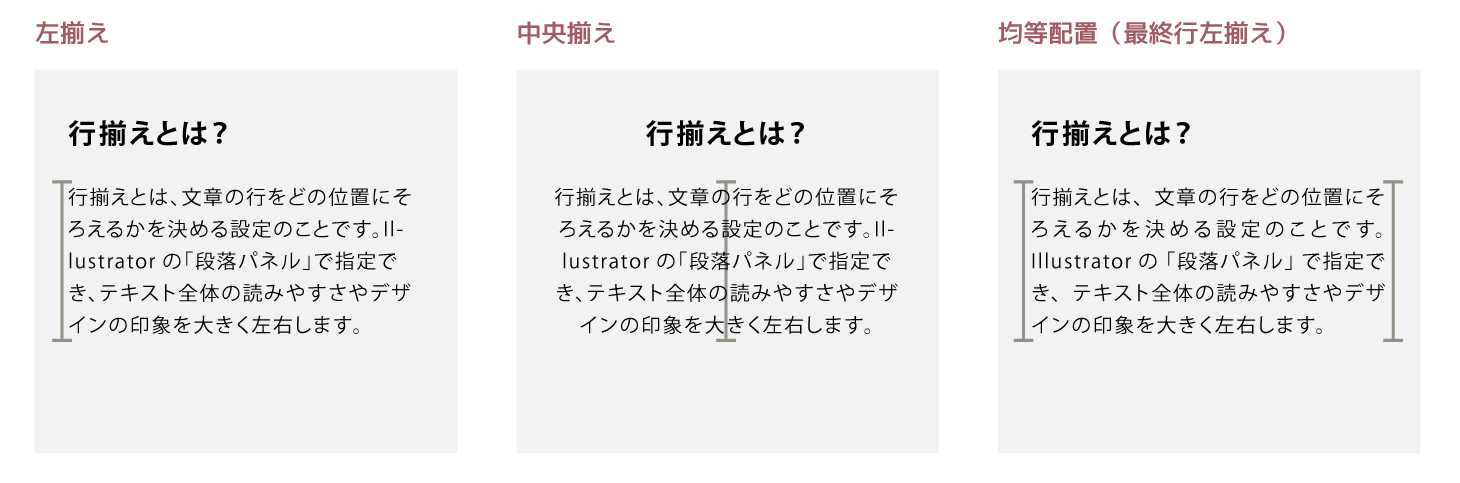

行揃えで文章全体を整える

段落パネルでは、行揃えや段落前後の余白を調整することで、文章全体の見た目を整えることができます。一般的に、段落のある日本語の本文では「均等配置(最終行左揃え)」が自然で読みやすく、この設定をすることで、右端がきれいに揃います。

見出しやタイトルには「中央揃え」を使ってバランスを取る場合もありますが、文字量のある本文に「中央揃え」を使うことはあまりないです。

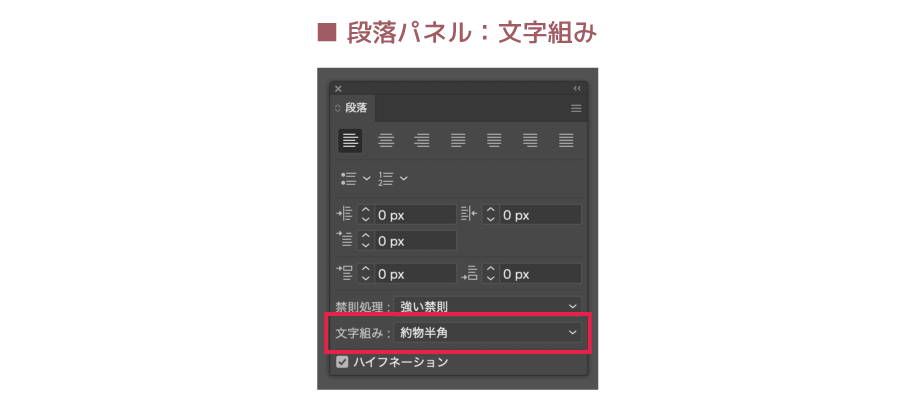

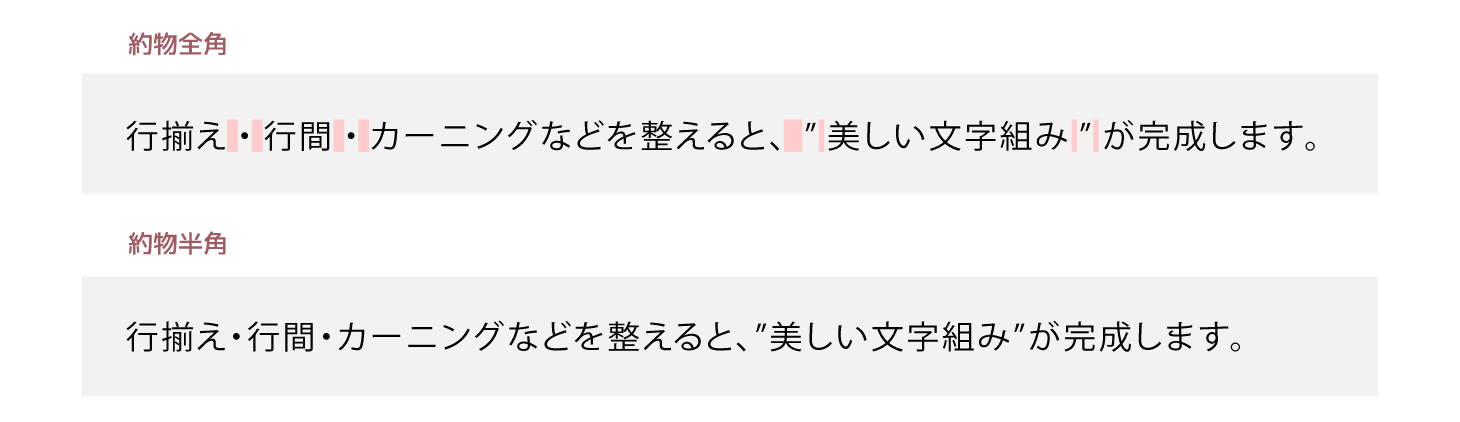

「約物半角」で読みやすさをアップ

日本語の文章では「、」「。」などの約物(句読点や括弧など)が全角幅で入るのが基本です。でも、そのままでは余白が大きすぎて、文章の流れが不自然に見えることがあります。

そこで役立つのが「約物半角」設定。

文字組みのプルダウンメニューから「約物半角」を選びます。これで、句読点や括弧などの約物が半角分の幅で処理され、文字との間隔が自然に整います。

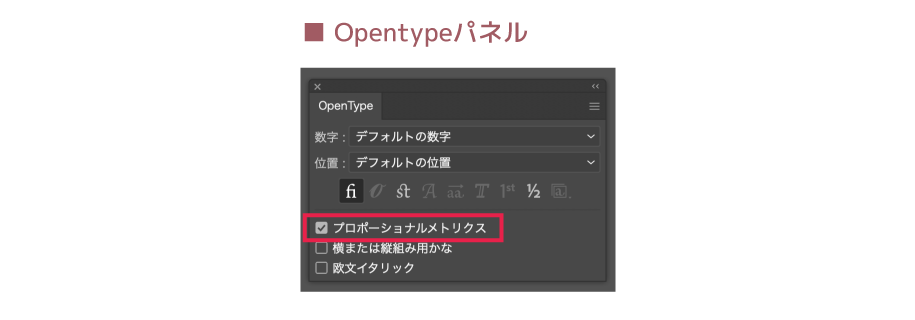

「OpenTypeパネル」で上質な文字表現を

さらに美しい文字組みにするためには、OpenType機能は欠かせません。文字の細かい表現を切り替えることで、全体の雰囲気がグッと洗練されます。

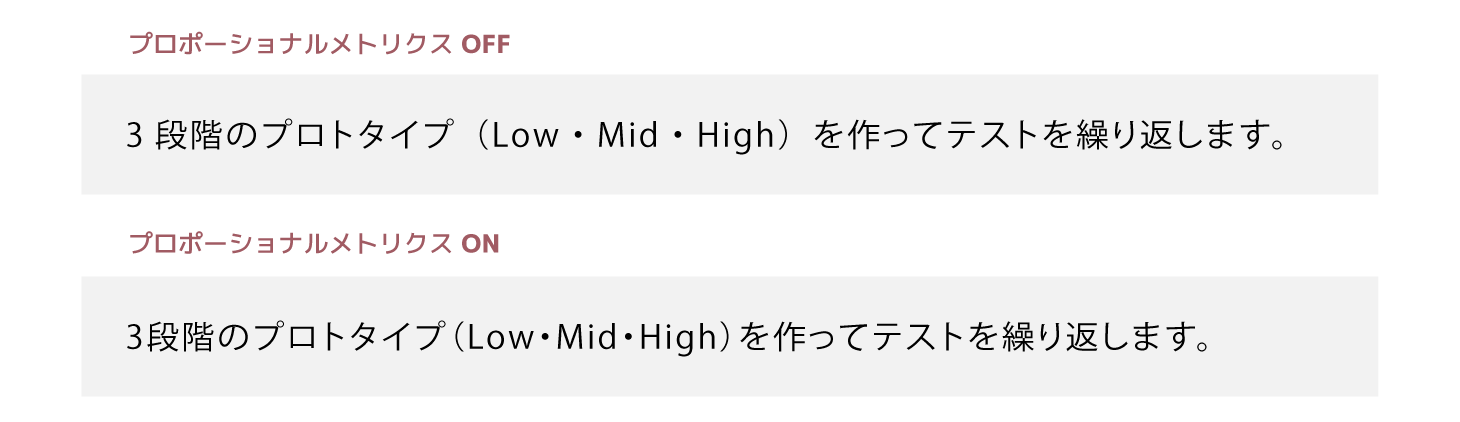

プロポーショナルメトリクスで余白を整える

メニューバーの「ウィンドウ」>から「書式」→「OpenType」を選択してOpenTypeパネルを表示します。パネル下部の「プロポーショナルメトリクス」の項目にチェックを入れましょう。

通常、日本語のフォントは「全角」を基本に設計されていて、文字の幅がすべて同じ(モノスペース)になっています。たとえば「カ」「サ」「ツ」など幅の違う文字や、数字とアルファベットが混ざった文章などもきれいにマス目に収まるように揃えられているんです。ですが、そのままだと文字ごとの“余白”が不自然に見えることがあります。

そこで 「プロポーショナルメトリクス」にチェックを入れることで、フォントが持っているプロポーショナル(文字幅に合わせた自然な余白調整)情報を読み取って、1文字ごとの幅を最適化してくれます。

ちょっとした設定を取り入れるだけで、文字の印象は一気に洗練され、デザインの完成度がワンランクアップします。

書体選びのコツ

フォント選びも文字組みの大切な要素です。適切に選ぶことで、全体の印象がグッと整います。

和文フォントの基本

日本語フォントの代表的な書体には、明朝体とゴシック体があります。それぞれ見た目や用途が大きく異なるため、デザインの印象に大きく影響します。

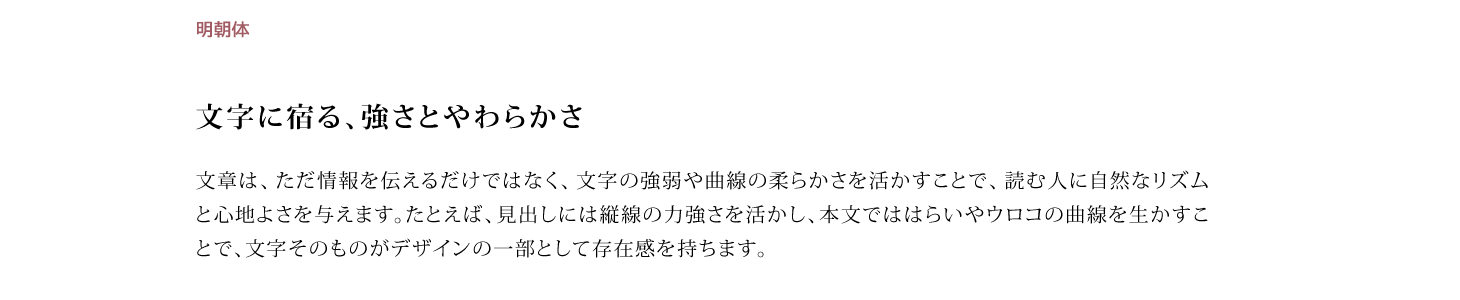

明朝体

明朝体は、縦の線が太く、横の線が細い「縦細横太」の特徴があり、文字に強弱や柔らかさが出ます。線の終わりには「ウロコ」と呼ばれる装飾(セリフ)がついているため、文章を整然と読みやすく見せることができます。そのため、書籍や新聞、長文の本文など、読みやすさを重視したデザインに向いています。

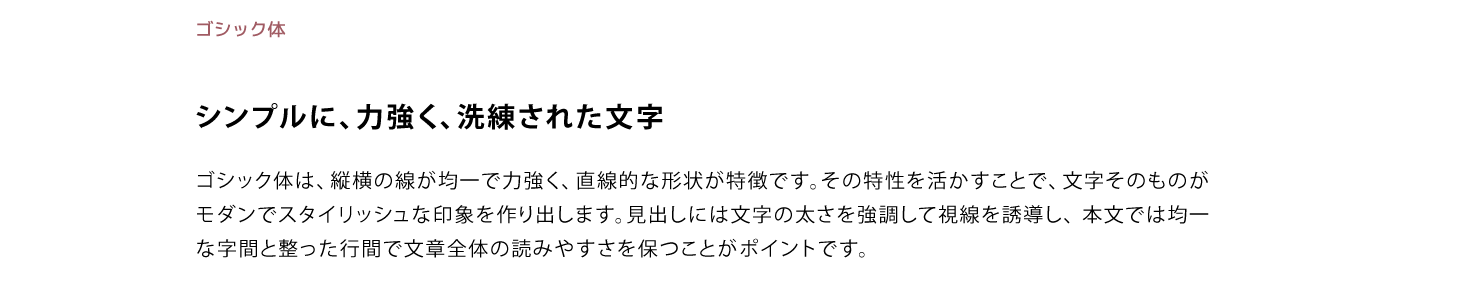

ゴシック体

一方、ゴシック体は縦横の線の太さがほぼ均一で、装飾が少ないのが特徴です。線がシンプルで力強く、視認性が高いため、見出しやキャッチコピー、案内表示など、短文や強調したい文章に適しています。モダンでスタイリッシュな印象を与えたいときにもゴシック体が活躍します。

デザインでは、明朝体で本文を組み、見出しにゴシック体を使うなど、用途や強調したい部分に応じて書体を使い分けることで、文章の読みやすさと視覚的なメリハリを両立できます。

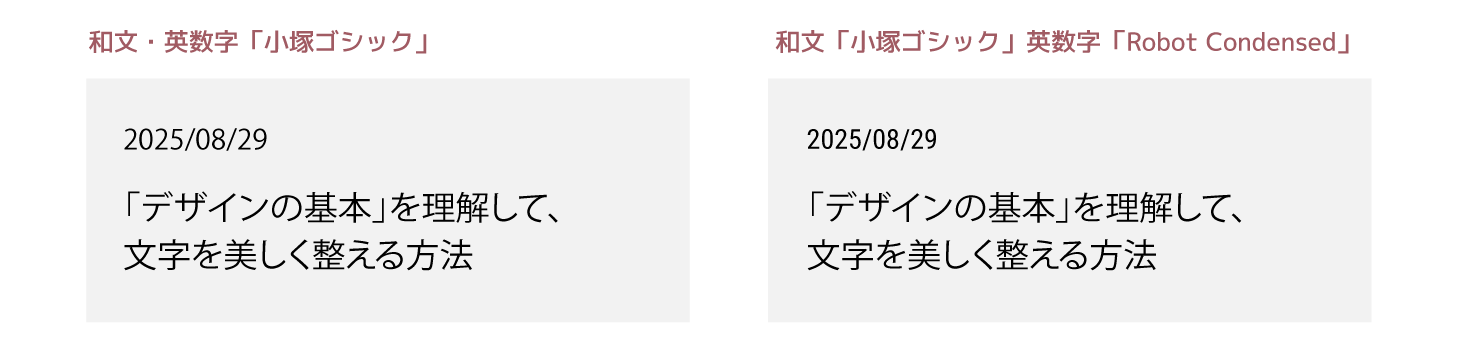

英数字とのバランス

和文フォントに含まれる英数字をそのまま使うと、英数字だけバランスが悪く見える場合があります。

そのため、プロの組版では、和文用フォントと欧文用フォントを使い分けたり、英数字部分だけサイズを調整したり、位置を整えたりしています。「和文=和文書体」「英数字=欧文書体」と分けることを意識することで、より美しくバランスの取れた文字組みが実現します。

日付やアドレス、電話番号なんかの英数字フォント選びに悩んだら、かっこいい定番英数字フォントを厳選したコチラの記事も是非参考にしてみてください!

最後に全体の調整をして完成度アップ

文字組みの基本設定が整ったら、最後は全体のバランスをチェックして微調整することが大切です。

文字のジャンプ率

ジャンプ率とは、文字の大きさや太さにメリハリをつけて視線を誘導するテクニックのことです。文章全体の中で重要な言葉やフレーズに自然と目が向くように調整することで、読み手に強調したい情報を効果的に伝えられます。

改行位置

改行位置も文字組みの印象に大きく影響します。言葉のまとまりや文章の区切りを意識して改行を調整することがポイントです。また、英数字や記号が行頭や行末に来ないように調整すると、さらに美しい組版になります。

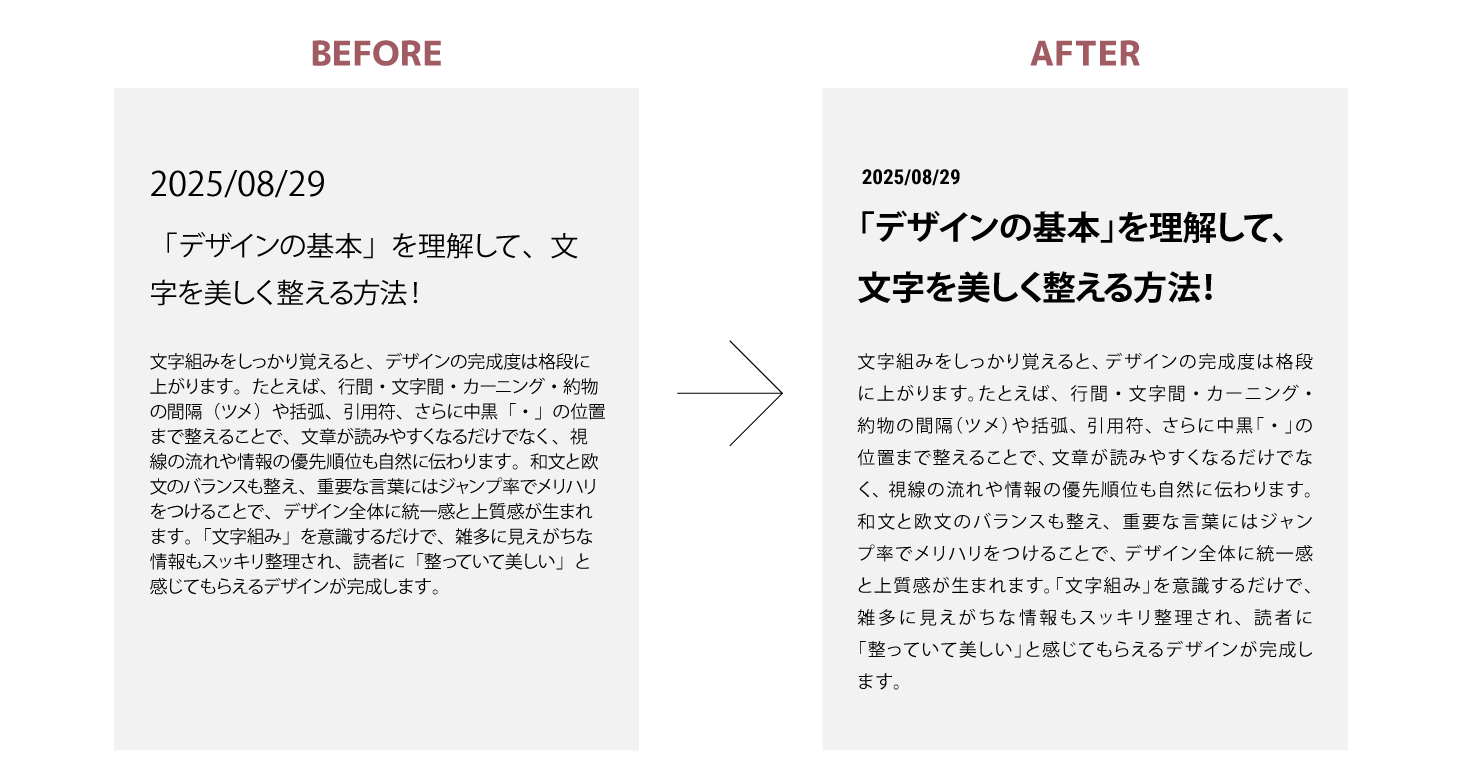

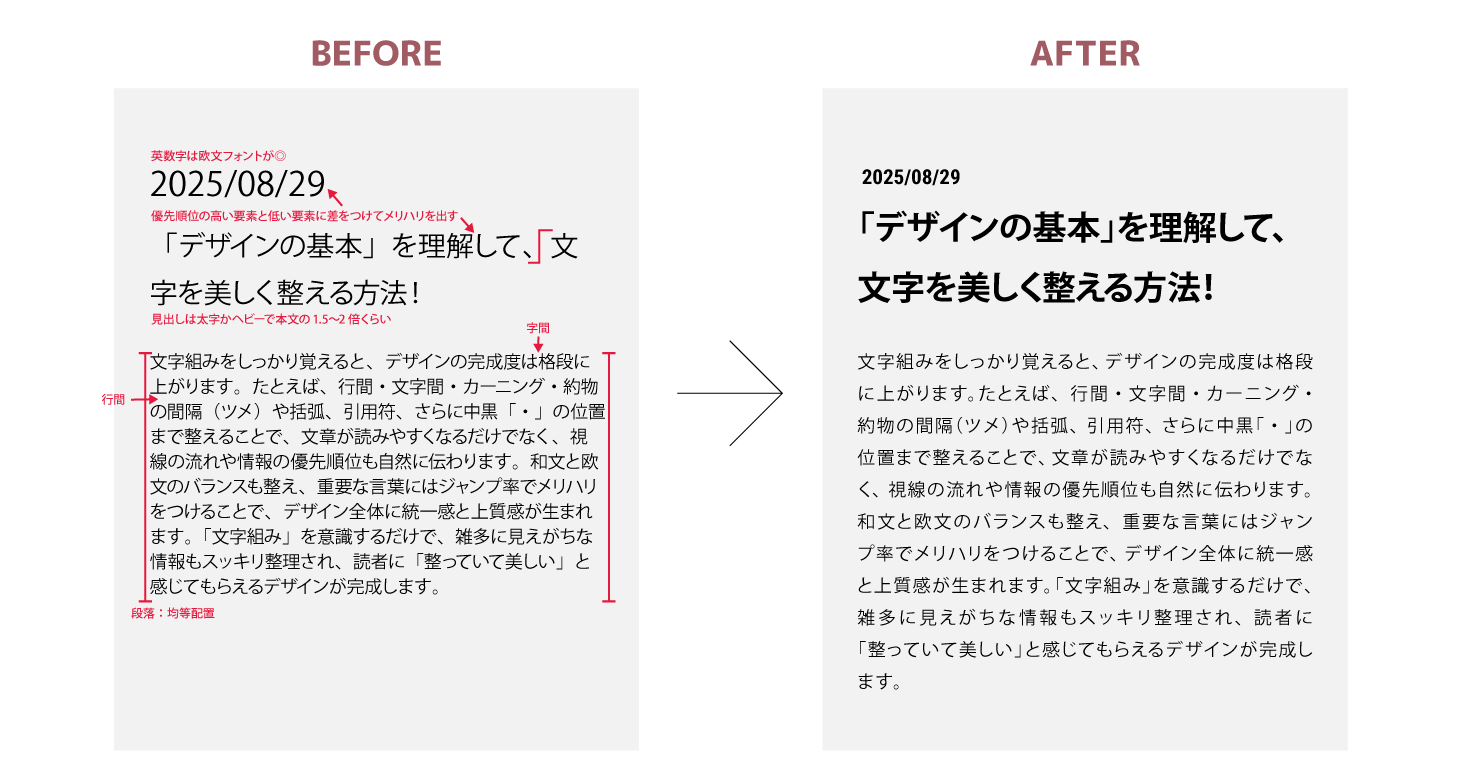

文字組みの基本となる、行間・文字間・カーニング・約物の設定をして、最後にジャンプ率や改行位置を調整して整えました。

文章全体がスッキリと読みやすくなり、視線の流れや情報の優先順位も自然に伝わります。『文字組み』を意識するだけで、文章の印象がぐっと美しく変わることがわかりますね!

今回の記事のまとめ

文字組みはデザインの印象を左右する重要な要素です。文字パネルでカーニングやプロポーショナルメトリクス、約物半角を調整し、段落パネルで行揃えや行間を整えることで文章のリズムがよくなります。OpenTypeパネルで合字や異体字、数字スタイルを切り替えれば、文字表現に統一感と上質感が加わります。和文と欧文の書体を使い分け、英数字のサイズや位置を微調整することで、読みやすさとバランスが向上します。さらに文字のジャンプ率や改行位置を意識することで、文章全体の完成度がぐっと高まります。