デザインの世界では、毎年新しいトレンドが生まれ、次のフェーズへと進化していきます。2026年に向けて注目されるビジュアルデザインの流れも、単なるスタイルの変化ではなく、ブランド体験やコミュニケーション全体をどう設計するかという「考え方のアップデート」が重要になりそうです。

さらに、AI生成やSNSでの拡散、テンプレート文化の浸透といった背景がある今だからこそ、「表現そのもの」の新鮮さが差別化の鍵になってきています。

Mediumの記事でも、「2026年は、デザインが単なる“見た目”を超えて、“知覚的で適応的な体験”へと深化していく」と指摘されています。

つまり、これからの時代は、技法やプロセスそのものをアップデートしていくことが、新しい価値を生み出すポイントになるということ。

それでは、そんな流れを踏まえて、2026年に注目したいデザイントレンドを「見える/使える」視点で一緒に見ていきましょう。

- グラフィックデザイン総合トレンド

- 1. ジェネレーティブ・パターン(Generative Patterns)

- カスタムタイポグラフィ(Custom Typography)

- バイオモルフィック・シェイプ(Biomorphic Shapes)

- コントラスト重視のビジュアル(Bold Contrast Visuals)

- ミニマル+アクセント(Minimal with Pop Accent)

- フラット3D/ソフトシャドウ(Flat 3D / Soft Shadows)

- 自然素材・テクスチャ表現(Natural Textures)

- デジタルマテリアル表現(Digital Material Expression)

- 拡張カラー・アクセント(Extended Colors & Accent)

- 幾何学的重ね・レイヤード(Geometric Overlays & Layering)

- フォルム・シンメトリー崩し(Form & Symmetry Disruption)

- テキスチャとタイポの融合(Texture–Typography Fusion)

- ビジュアル・ブランディングの統合(Visual Branding Integration)

- ウェブ特化トレンド(Web/UI/UX に特化した表現)

- 今回の記事のまとめ

グラフィックデザイン総合トレンド

まずは、紙媒体でもWebでも活かせる表現の方向性をピックアップしてみました。プロジェクトに応じて「強めに使う」か「さりげなく使う」かの調整が必要になりそうです。

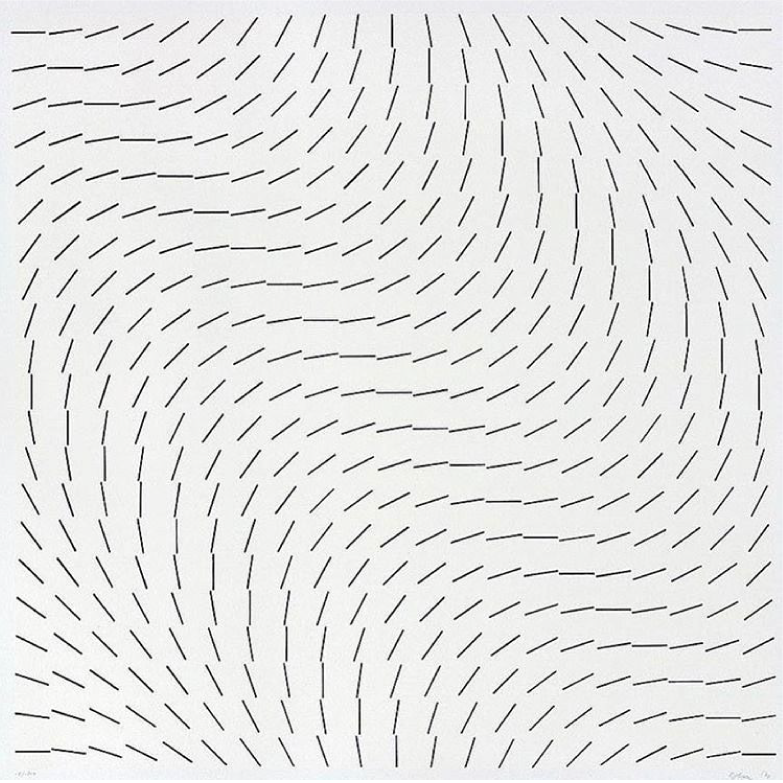

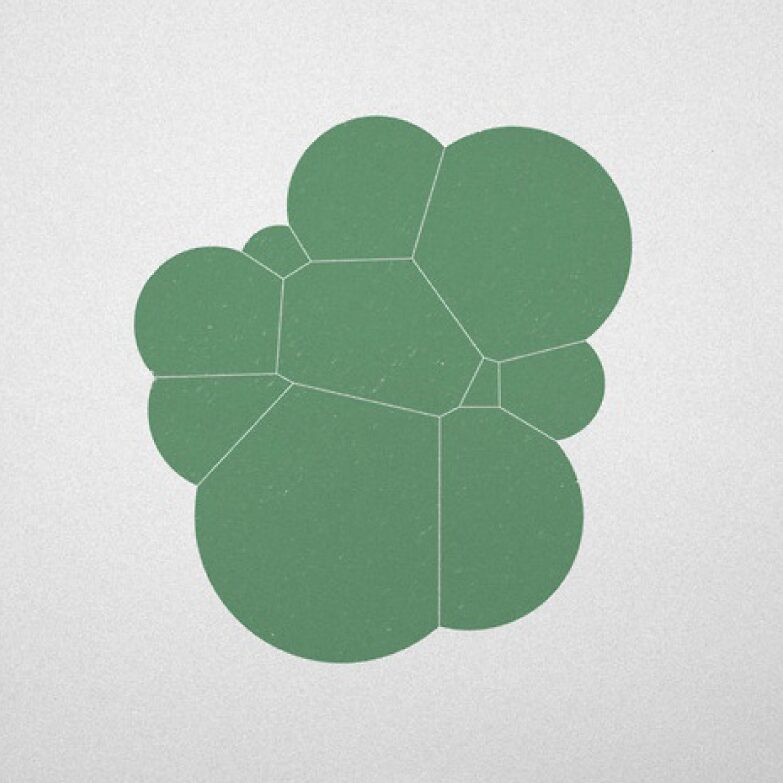

1. ジェネレーティブ・パターン(Generative Patterns)

AI・アルゴリズムを用いてパターンを自動生成、あるいは制約付きで変化を持たせた模様表現。繰り返し性+変化性を兼ね備えるので、背景・装飾などに “無限性” を持たせられます。

使い方・応用例

- Web背景:スクロールに応じてパターンが微変化する

- 名刺/パッケージ:部分的に“乱れ”を与える

- モーションとの併用:パターンが徐々に変化する演出

変化が多すぎるとノイジーになるので、制御範囲(密度、変化度、色変化幅)を抑えつつ使うのがコツかも。

生成アルゴリズムを使っている作品

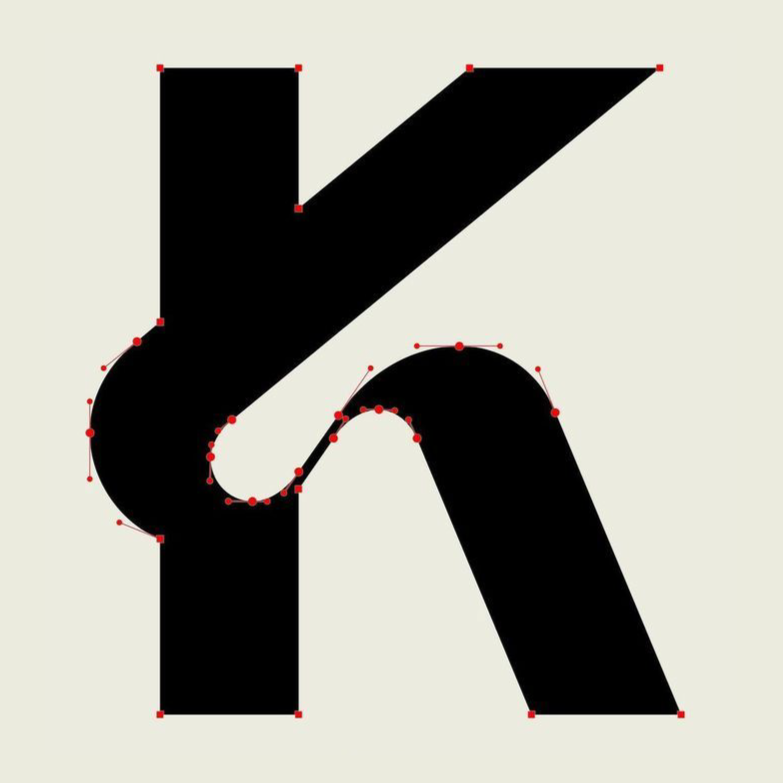

カスタムタイポグラフィ(Custom Typography)

既存フォントに頼るのではなく、ブランドやキャンペーンに合わせて文字そのものを再設計。個性の強化とアイデンティティ化を図る技法です。

使い方・応用例

- ロゴ:文字の一部に意匠を持たせる

- 見出し:通常フォントの延長線上に変形文字を加える

- 見せ方:文字の一部をパターン化、テクスチャと融合させる

読みやすさとのバランスを壊さないように、特に本文回りでの過度な変形は避けて。また、可変フォント(variable font)の活用もトレンドとして注目されています。

顧客のイニシャルを元に文字をデザインとして再設計するキャンペーン

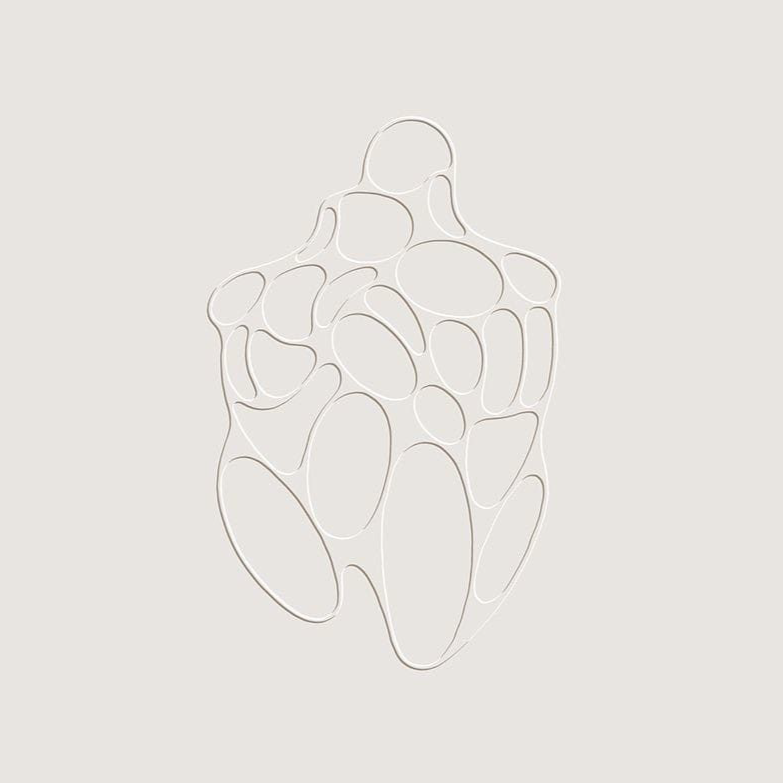

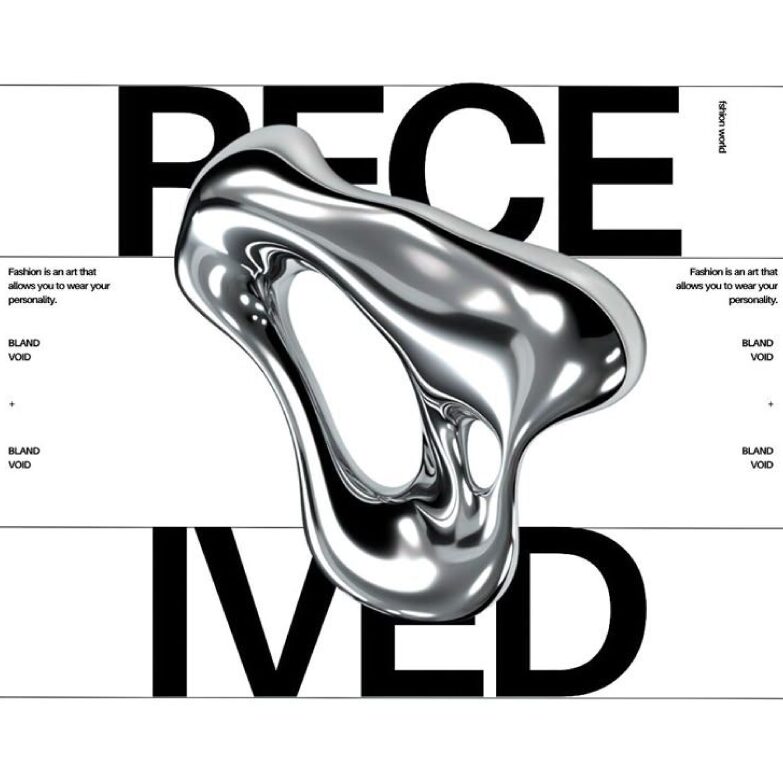

バイオモルフィック・シェイプ(Biomorphic Shapes)

生物的・有機的な曲線やフォルムを取り入れた表現。機械的な直線や角ばった形とは違う“なめらかさ”や“生命性”を感じさせます。

使い方・応用例

- 背景要素として“揺らぎのある曲線”を使う

- アイコンやモチーフに有機的形状を取り入れる

- イラストや図版に、硬さよりも“しなやかさ”を意識した線を使う

形に頼りすぎて全体の視線誘導が乱れることも考えられるので、レイアウトとの整合性をチェックしましょう。

バイオモルフィック・シェイプの家具

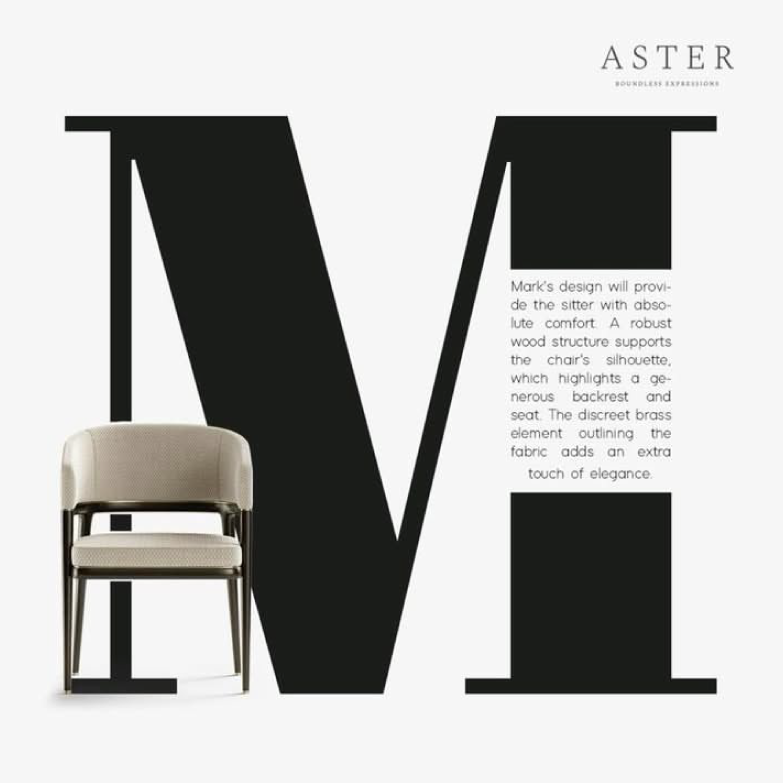

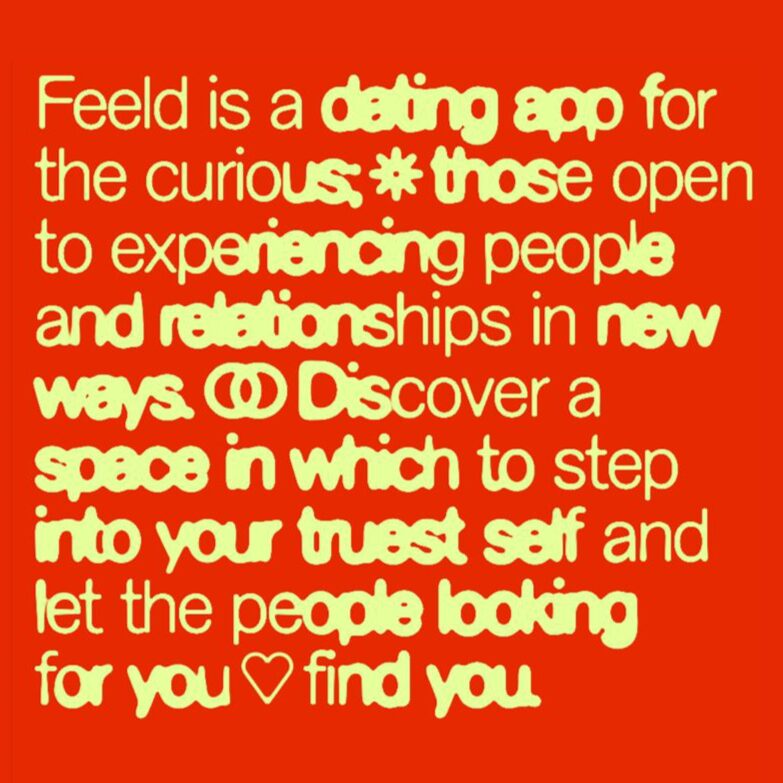

コントラスト重視のビジュアル(Bold Contrast Visuals)

色・明暗・太さなどの差を強く取ることで、インパクトを与える表現方向。アクセントや視認性強化にも使えます。

使い方・応用例

- 見出しと本文、色差・太さ差を極端にとる

- 背景とレイヤー要素で「暗 ⇄ 明」「彩度の強弱」対比

- モノクロを基調に、1色アクセントを効かせた配色

過度なコントラストは疲労を生みやすいため、アクセント域と呼吸域(余白・中間色)を設けます。

鮮やかな色彩と大胆なコントラストのビジュアルプロジェクト

ミニマル+アクセント(Minimal with Pop Accent)

全体はミニマルな構成を保ちつつ、一部に“印象的な要素”を加えてアクセントを出す手法。静と動、余白と主張のバランス戦略です。

使い方・応用例

- モノトーン背景に一色ビビッドな要素をアクセントにする

- ミニマルレイアウトの中で、パーツ(アイコン・線など)に装飾をほんの少し入れる

- タイポグラフィでミニマルな文字組みに、ひと文字だけ強変化を入れる

アクセントが“雑”に感じられないよう、色・形・位置の統一性を保ちましょう。

ミニマルな美学とポップなアクセントを融合させたプロジェクト

フラット3D/ソフトシャドウ(Flat 3D / Soft Shadows)

完全な平面表現ではなく、陰影や浮遊感をほんのり加えて“厚み感/信じられそうな立体感”を出す技法。

使い方・応用例

- アイコンやグラフィック要素に“ゆるい影”を付ける

- 文字やボタンに“淡い浮遊感”を持たせる

- コンポジション中でレイヤーの重なりを意識した立体表現

シャドウ強度が強すぎると、フラット感が失われて強めに見えてしまうので、質感と調和がポイント。

自然素材・テクスチャ表現(Natural Textures)

紙目、繊維、木目、石目などの自然素材的なテクスチャを用いて、表面の“リアル感/手触り感”を持たせる表現。

使い方・応用例

- 背景や見せ場に紙・布・石などのテクスチャをオーバーレイ

- タイポや図形要素にテクスチャ融合(文字の一部を紙目に見せる等)

- 印刷物の場合、凹凸を活かした加工と併用すると◎

テクスチャ強度・解像度に注意。目立てばいいというわけでなく、「さりげなさ/統一感」がポイント。

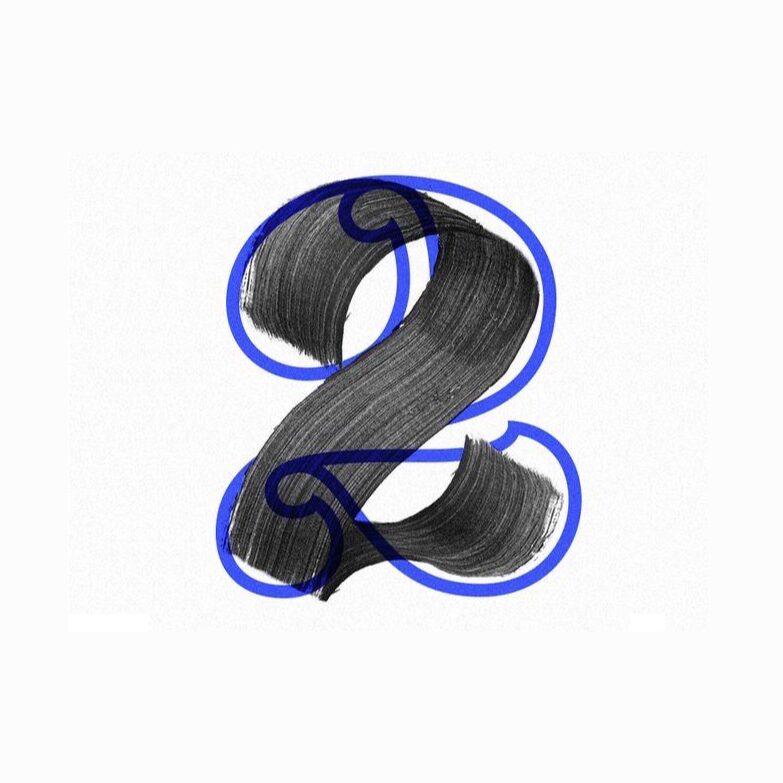

デジタルマテリアル表現(Digital Material Expression)

デジタル素材ならではの光沢、金属感、ガラス感、液体感など、“素材感” を取り入れた表現。

使い方・応用例

- UI・Webで “液体風” 背景やマテリアル風オブジェクト

- キービジュアルで金属調・ガラス調の加工を重ねる

- レイヤー透明度・反射・屈折効果を併用

リアルさを追求しすぎると他要素と浮く。また、パフォーマンス(読み込み重さ)にも注意。

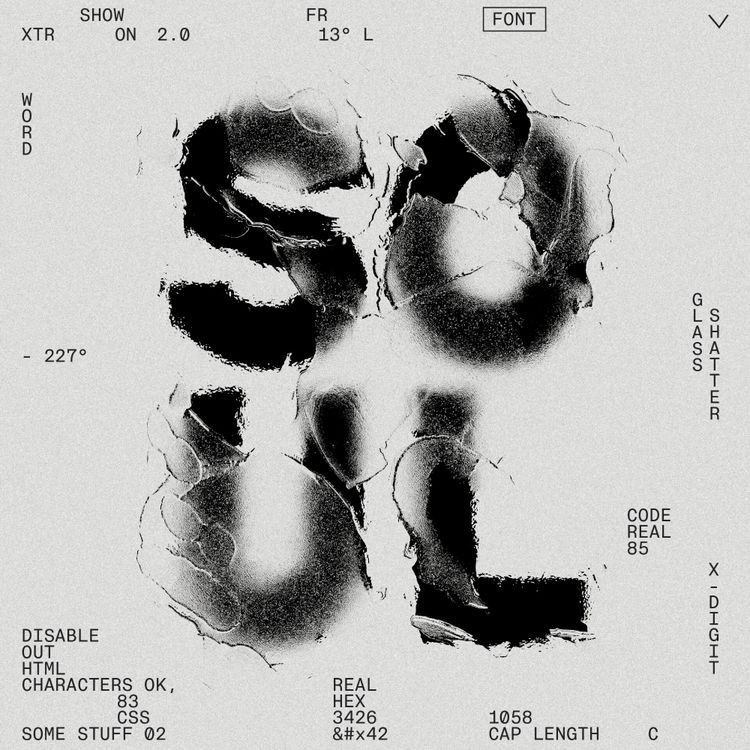

アルファベットをガラスで表現したプロジェクト

拡張カラー・アクセント(Extended Colors & Accent)

従来のブランドカラーや配色ルールを超えて、色彩を自由に拡張・再構築する表現です。

使い方・応用例

- ひとつのブランドやデザインに複数の変化するカラーバリエーションを持たせる

- グラデーションや光の反射など、動的な色の変化をデザインに取り入れる

- ビジュアル全体はミニマルに保ちながら、鮮やかなアクセントカラーで感情を動かす

カラーハーモニー(調和性)を損なわないように、トーンを揃えます。

Adobe Express / Envato のトレンド解説で複数カラー表現を扱う記事

ユーザーの壁紙から動的に抽出される配色システム

幾何学的重ね・レイヤード(Geometric Overlays & Layering)

幾何学形状を重ねたり、透明・半透明のレイヤーを重ねて空間感・深みを出す技法。構造と複雑さを両立させやすいです。

使い方・応用例

- 幾何形状オーバーレイを背景に置く

- 透明レイヤーで他要素を“透けさせる”

- レイヤー間でズレ・変形を入れて動きを出す

重なりが多いと視認性が落ちやすいので、主要要素とのコントラストを確保しましょう。

複数のオーバーレイパターンを重ねる効果を集めたプロジェクト

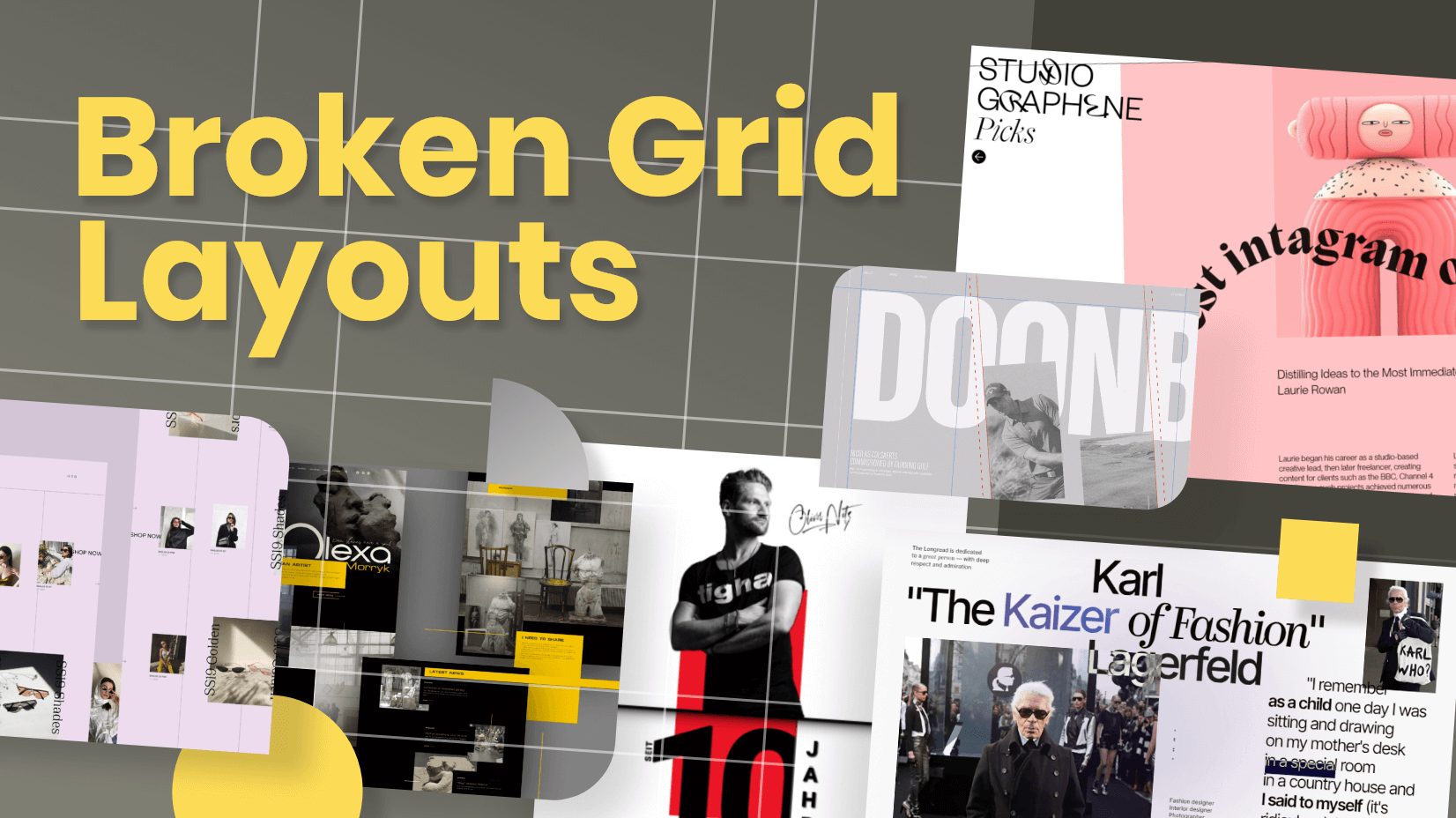

フォルム・シンメトリー崩し(Form & Symmetry Disruption)

均整の取れたフォルムやシンメトリー構成をあえて崩すことで、視線の動き・意外性を生む手法。

使い方・応用例

- グリッド配置の一部だけずらす

- 要素を対称構造から外す(だけど均衡感を残す)

- ひねりを加えた回転・傾き要素を加える

崩しすぎると読みにくさ・視線混乱の原因になるので、崩す意図を明確に持つことが大事かも。

レイアウトを崩しつつもユーザビリティを保ってる例をまとめてる記事

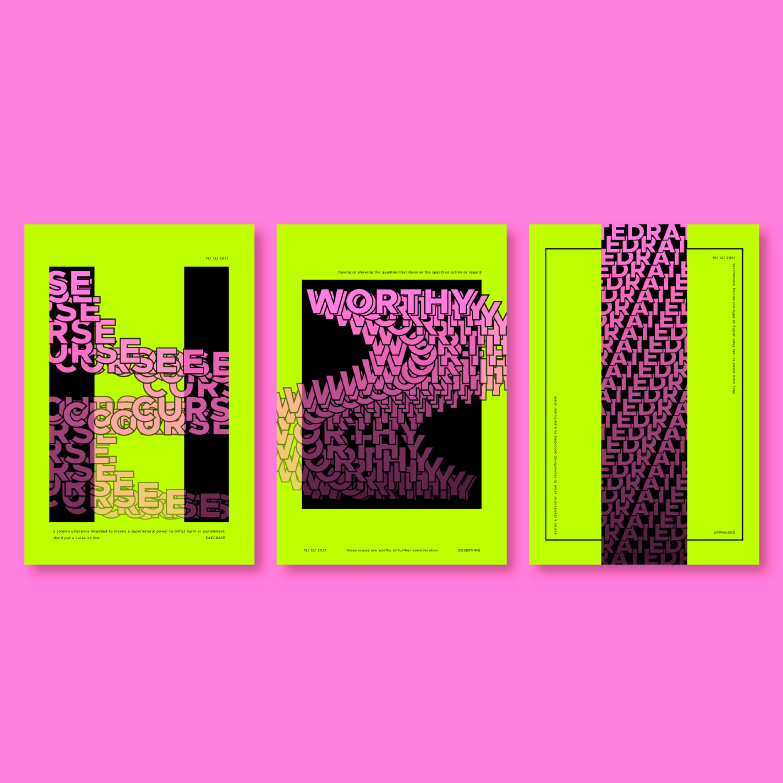

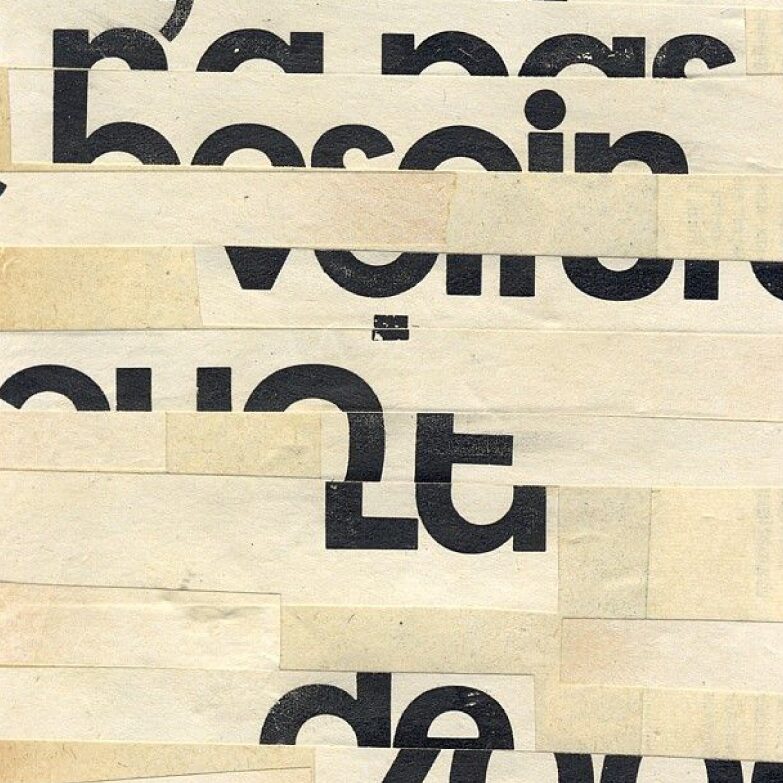

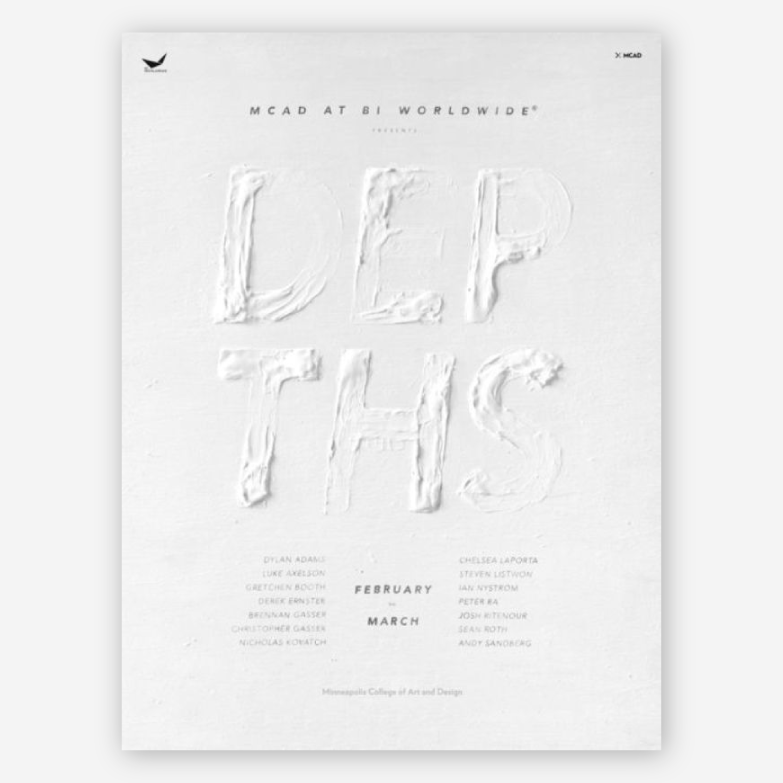

テキスチャとタイポの融合(Texture–Typography Fusion)

文字とテクスチャを融合させて、タイポ自体が素材感を持つような表現手法です。

使い方・応用例

- タイトル文字に木目・石目テクスチャを薄く重ねる

- タイポ内部をテクスチャで透かす

- 文字輪郭+テクスチャで立体感を出す

可読性への影響を常にチェック。色・濃度・マスク処理で調整しましょう。

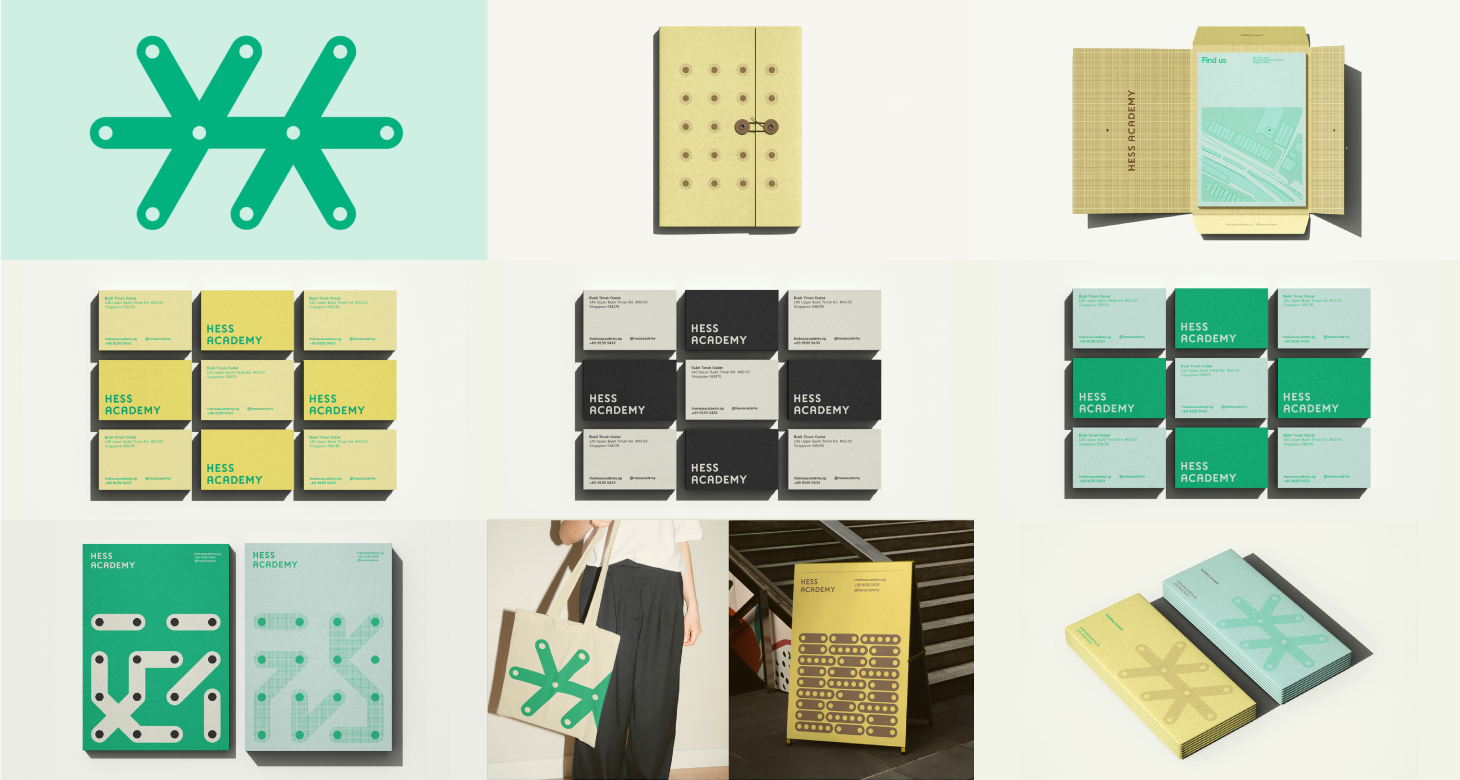

ビジュアル・ブランディングの統合(Visual Branding Integration)

これらのトレンド表現を単発で使うのではなく、ブランドの世界観として一貫した“表現言語”に落とし込むこと。見た目だけでなく、トーン・構成・余白感・変化ルールを統合するフェーズです。

使い方・応用例

- ブランドガイドラインに “表現モジュール”(例えば、どのタイミングでジェネレーティブパターンが出るか等) を設ける

- 各媒体での変化ルール(紙 ⇄ Webで許容度の違いを設計)

- 一貫性を保ちつつ、局所的にトレンド要素を挿入できる構造設計

「かっこいい技法の寄せ集め」ではなく、ブランドとして語れる「一貫性」を強めることが重要です。

統合的なブランドの世界が見えるサイト

ウェブ特化トレンド(Web/UI/UX に特化した表現)

グラフィックのトレンドを前提に、Webでより活きる手法を2点挙げます。

マイクロモーション/マイクロインタラクション(Micro-Motion & Micro-Interaction)

ユーザーの操作(ホバー、スクロール、クリックなど)に対して、小さな動き・反応を付加することで、操作感と文脈性、心地よさを強化する手法。

使い方・応用例

- ボタンホバーで微変化する影・色・形

- スクロールで要素がフェードイン・スライドイン

- ローディング時や部分遅延で動きを入れる演出

過剰だと「重さ」を感じさせる。アニメーション時間・遅延・強さを抑えめに使うことがポイント。

micro interactionsを取り上げたWebトレンドサイトの記事

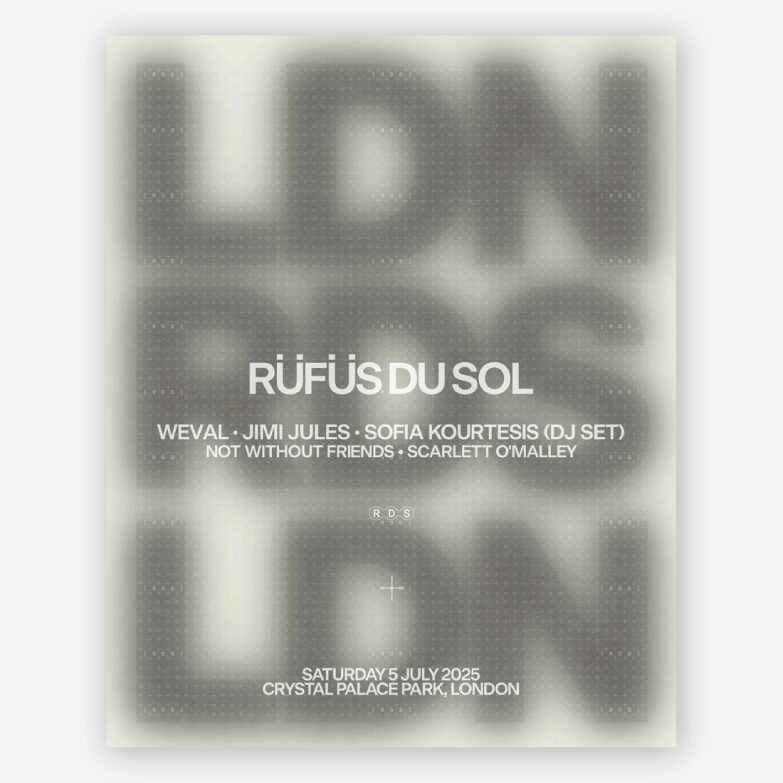

グラデーション+デュオトーン(Gradient & Duotone)

2色調(デュオトーン)+滑らかなグラデーションを組み合わせた色彩表現。単純なグラデーションよりも“強めの印象”を残しやすいです。

使い方・応用例

- ヒーローヘッダー背景:デュオトーングラデーション

- 画像のデュオトーン処理+重ね色グラデーション

- SVG / CSS グラデーション + 色調調整でアセット統一性を持たせる

色選びが重要。コントラスト・可読性に注意を払って、強調したい要素に適用するのが◎

今回の記事のまとめ

AIの進化やテンプレートデザインの普及によって、誰でも「きれい」を再現できるようになった今、デザイナーに求められるのは「見慣れた美しさ」ではなく、「個性」や「意外性」といった、人の感性からしか生まれない「まだ誰も見たことのない表現」になりつつあります。

2026年は、そうした少しの違和感や新鮮さを感じる表現に価値が生まれる時代になると思います。

ぜひ、皆さまも日々のデザインワークに小さな実験を取り入れて、自分らしい「次の時代の表現」を見つけてみてください。

ちなみに、昨年のトレンド予測記事にも、2026年のトレンドを読み解くヒントがたくさんあります。すでに定着しつつある流れや、今また注目が戻ってきているスタイルもあるので、ぜひこちらもチェックしてみてください!